St. Johannis-Kirche Lüneburg

Die evangelisch-lutherische Hauptkirche St. Johannis ist die älteste Kirche der Hansestadt Lüneburg. Sie liegt an dem Platz Am Sande im Stadtzentrum und gilt als bedeutendes Bauwerk der norddeutschen Backsteingotik. Die fünfschiffige gotische Hallenkirche wurde zwischen 1289 und 1470 erbaut. Eine erste urkundliche Erwähnung des Vorgängerbaus datiert auf 1174. Der Großteil des Kirchengebäudes wurde 1372 fertiggestellt, der Turm 1384 mit einer Höhe von 110 Metern vollendet. Nach einigen weiteren Ausbauten kann der Bau der Kirche im Jahr 1470 als vollendet angesehen werden.

Auffällig ist der leicht schiefe Turm, der mit einer heutigen Höhe von 108,7 Metern – nach der Andreaskirche in Hildesheim – der zweithöchste Kirchturm Niedersachsens ist. Der nach einem durch Blitzschlag verursachten Brand im Jahre 1406 neu errichtete Turm von St. Johannis (Vollendung 1408) wirkt von allen Seiten aus schief: Der Dachstuhl ist im oberen Bereich korkenzieherförmig verformt. Die Turmspitze ist 220 cm aus dem Lot. Der Legende nach hat sich der Baumeister, nachdem er den Fehler bemerkt hatte, aus einem der oberen Fenster des Kirchturmes gestürzt, wurde aber durch einen vorbeifahrenden Heuwagen so glücklich aufgefangen, dass er am Leben blieb.

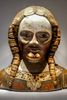

Der Schnitzaltar ist ein Meisterwerk aus dem 15. Jahrhundert. Um die Kreuzigung Christi im Zentrum sind links und rechts je sieben Szenen aus der Passions- und Ostergeschichte gruppiert. Zwei Gruppen von zehn Aposteln (oben) und 16 Frauengestalten (unten) rahmen den Zyklus ein. Die Malereien auf den Flügelaußenseiten des Altars (Legenden der heiligen Georg, Johannes, Ursula, Cäcilie) sind bedeutende Beispiele spätmittelalterlicher Malerei in Norddeutschland. Sie stammen vom Hamburger Maler Hinrik Funhof (1482). Den Chor mit dem Schnitzaltar flankieren die Ursula- und Elisabeth-Kapelle. In der Elisabeth-Kapelle hat Charles Crodel im Jahr 1969 mit seinen Glasmalereien Heinrich Radbrock († 1536), dem letzten katholischen Abt des Zisterzienserklosters Scharnebeck und ab 1533 Superintendent in Lüneburg in den Ostfenstern ein Denkmal gesetzt. Mit den Südfenstern mit 36 kleinen erzählenden Streuscheiben nach Motiven des 148. und 150. Psalmes wird dies zu einer raumumfassenden Verglasung ergänzt.

In St. Johannis stehen zwei große Orgeln.

Die historische Orgel auf der Westempore wurde 1553 von Hendrik Niehoff und Jasper Johansen fertiggestellt und in den Jahren 1652 und 1715 erweitert. An ihr wirkte 1698 bis 1733 Georg Böhm, der berühmteste St.-Johannis-Kantor, dem hier der junge Johann Sebastian Bach gelauscht haben soll. Einer der Nachfolger Böhms war Johann Christoph Schmügel.

Am 23. Mai 2010 wurde eine weitere Orgel in St. Johannis geweiht. Ihr Klang ist auf die französische Romantik ausgerichtet. Diese Chororgel wurde von Orgelbau Kuhn errichtet.

Der gotische Marienleuchter ist eine prunkvolle norddeutsche Arbeit aus dem späten 15. Jahrhundert. Er stellt Maria unter einem vergoldeten Baldachin mit dem Kinde im Strahlenkranz dar. Für eine gründliche Innenerneuerung wurden 1856 im Rahmen einer „Bilderstürmerei“ und ähnlich auch 1909 „entbehrliche Schönheiten aus katholischer Zeit“ verkauft. Der Innenraum der Kirche und die historische Orgel wurden 2007 aufwändig renoviert.

Lüneburg St Johannis Taufe mit niederdeutscher Inschrift; 1540 von Sievert Barchmann, aus der abgebrochenen Lamberti-Kirche; Deckel des 19. Jh.

Epitaph des Stadthauptmanns Fabian Ludich und seiner Frau, Sandstein, 1575, von Meister Albert von Soest

Bild (wohl Altaraufsatz) des 16. Jh., 1726 renoviert. Motiv: Jesus am Ölberg (links), Verklärung Christi (Mitte), Auferstehung (rechts)

Epitaph Erich von Stern

Turmhalle: Epitaph des Georg Töbing († 1703), und seiner Frau Elisabeth, Catharine, geborenen Braunschweig († 1743)

St. Johannis verfügt über ein sowohl historisch als auch klanglich wertvolles Geläut aus acht Glocken. Das Hauptgeläut besteht aus sechs Glocken. Dessen klanglich schönste ist die 1436 von Ghert Klinghe in Bremen gegossene Apostelglocke. Die größte Glocke ist neue Wachtglocke, die 6.965 kg wiegt. Das Nebengeläut bilden die beiden Schellen. Im Vergleich unter den Geläuten der drei Hauptpfarrkichen hat St. Johannis das schwerste, St. Michaelis das umfangreichste (10 Glocken) und St. Nicolai mit der vom berühmten mittelalterlichen Glockengießer Gerhard van Wou geschaffenen Marienglocke das wertvollste Geläut.

Persönlichkeiten

Bekannte Persönlichkeiten, die an der St. Johannis gewirkt haben, waren von 1646 als Pastor und von 1661 bis 1667 als Hauptpastor Caspar Sagittarius, der Vorgänger von Georg Böhm, der Organist Christian Flor, der das Amt von 1676 bis 1697 innehatte, der 1692 amtsenthobene Superintendent Johann Wilhelm Petersen und von 1714 bis 1725 der Superintendent Johann Christopher Jauch. Auch Augustinus van Ghetelen wirkte während der Reformationszeit als Kontroverstheologe an St. Johannis. Der Bibliothekar und Archivar Johann Heinrich Büttner wurde in St. Johannis bestattet.

Wie die Kirchen St. Nicolai und St. Michaelis ist auch St. Johannis von hohem touristischen Interesse. Alle drei Kirchen sind bedeutende Bauwerke der Backsteingotik und bilden Stationen auf der Europäischen Route der Backsteingotik. Als verlässlich geöffnete Kirchen sind sie tagsüber, außer zu Gottesdienstzeiten, für Besucher geöffnet.

Historische Grabplatten (-fragmente) an den Außenwänden der Kirche

Die Grabplatte, die ursprünglich das Grab in der nördlich an den Chor grenzenden Fronleichnams-Kapelle – auch Springintgut-Kapelle genannt – bedeckte, war schon Anfang des 18. Jahrhunderts auf den Kirchhof verlegt worden. Heute ist sie außen am Chor des südlichen Seitenschiffs angebracht. Der Stein weist starke Verwitterungsschäden auf.

Die erhaben gehauene Inschrift, von der nur noch wenige Reste erhalten sind, verlief in vertiefter Zeile um den Stein. Auch die ehemals in den Ecken der Platte befindlichen Wappen sind mit einer Ausnahme – dem Wappen in der linken unteren Ecke – verloren. Ob das Innenfeld in irgendeiner Form gestaltet war, ist nicht mehr zu erkennen. Die Grabplatte zeigt Reste einer Zweitverwendung, die Inschrift verlief zeilenweise über den Stein, auf der linken Seite sind die eingehauenen Buchstaben noch sehr fragmentarisch zu erkennen, aber nur noch Einzelbuchstaben lesbar.

Akademie der Wissenschaften zu Göttingen (Sabine Wehking)

[Anno : d(omi)ni : m] ccccl[v : ipso : die : diuisionis Apostolorum : obiit : spectabi]lis : vir / d(omi)n(u)s : Joh(ann)es : spring/intgut : p[roconsul : hujus : civitatis : reqviescat : in : perpe]t(u)a p(a)ce

Übersetzung:

Im Jahr des Herrn 1455 am Tag der Aussendung der Apostel(*) starb der angesehene Mann, Herr Johann Springintgut, Bürgermeister dieser Stadt. Er ruhe in ewigem Frieden.

(*) Der Zwölfbotentag, auch Aller zwölf Apostel Tag, Lateinisch divisio (XII) apostolorum (Apostelteilung) war im Kirchenjahr der Gedenktag der Aussendung (Abschied) der Apostel. Er wurde am 15. Juli begangen.

Bei dem Verstorbenen handelt es sich um den wohl prominentesten Lüneburger Bürger des 15. Jahrhunderts, den in der Haft in dem später nach ihm benannten Turm gestorbenen Lüneburger Bürgermeister Johann Springintgut. Er war der Sohn des Conrad Springintgut und der Hilleke Schellepeper, deren Wappen sich als einziges auf der Grabplatte erhalten hat. Verheiratet war er in erster Ehe mit Ilsabe Groning, in zweiter Ehe mit Mette Töbing. Johann Springintgut wurde im Jahr 1431 in den Rat gewählt und fungierte seit 1438 als Bürgermeister. Im Prälatenkrieg gehörte er zu der Gruppe im Alten Rat, die die Prälaten kompromisslos zur Schuldentilgung der Stadt heranziehen wollten. Als die Stadt Lüneburg und damit auch die Vertreter des Alten Rats im Jahr 1454 mit dem päpstlichen Bann belegt wurden und der Alte Rat abgesetzt wurde, versuchte Johann Springintgut der drohenden Enteignung zu entgehen, indem er Teile seines Vermögens beiseite schaffte. Am 21. April 1455 wurde er, der sich nach wie vor als rechtmäßiger Lüneburger Bürgermeister betrachtete, vor den Neuen Rat zitiert und von dort in den Festungsturm hinter dem Kloster St. Michaelis verbracht. Dort starb er am 15. Juli 1455.