Hanse- und Salzstadt an der Ilmenau: Lüneburg

Lüneburg hat zwei Gesichter: das einer ehrwürdigen Hansestadt mit zahlreichen Sehenswürdigkeiten aus 1050 Jahren und ein anderes, frisches und lebendiges Gesicht, das vor allem von den vielen Studierenden und jungen Familien in der Stadt lebt. Lüneburg vereint Gegensätze, die sich bestens ergänzen und die Stadt zu einer historischen und zugleich modernen Stadt machen. Südlich der Weltstadt Hamburg gelegen ist Lüneburg für fast 80.000 Menschen ein Zuhause und steht für hohe Lebensqualität, innovative Wirtschaft & Wissenschaft und einen markanten Stadtcharakter. Kein Wunder, dass der Tourismus eine wichtige Branche darstellt. Gäste staunen über Lüneburg als Gesamtbaudenkmal mit beeindruckenden Bürgerhäusern und Kirchen, einem besonderen Rathaus, malerischen Gassen und Leben auf den Straßen.

▲ Nein, die Ilmenau ist nicht über die Ufer getreten - es hat nur fürchterlich geregnet an diesem Tag.

Der Lüneburger Stintmarkt im Wasserviertel ist neben der Westlichen Altstadt das Herzstück der Stadt. Seinen Namen bekam der Markt, wie es der Name schon andeutet, vor allem weil hier einst fleißig Stint gehandelt wurde. Der Stint ist ein kleiner, lachsartiger Fisch, der zum Laichen über die Elbe bis in die Ilmenau schwamm und im Mittelalter genau hier in rauen Mengen gefangen wurde. Direkt gegenüber vom Stintmarkt wurde er dann im Alten Kaufhaus verkauft. Auch die Lüneburger Saline war damals am Stint sehr präsent, denn von hier aus wurde das „weiße Gold" verladen und Richtung Ostsee in die große, weite Welt verschifft. Als Symbol und inzwischen längst zum heimlichen Wahrzeichen Lüneburgs gereift, zeugt der Alte Kran am Stint noch heute von dieser Zeit. Heute ist der Stint eine der beliebtesten Kneipenmeilen der Stadt, denn in den pittoresken alten Giebelhäusern befinden sich beliebte Kneipen, Bars und Restaurants. Bei gutem Wetter trinken die Lüneburger hier ihr Bier oder ihren Wein direkt am Wasser mit Blick auf die Ilmenau. An lauen Sommerabenden herrscht schnell ein buntes Treiben und der Stintmarkt verwandelt sich mit seinem speziellen Charme in eine große Freiluftszenerie mit südländischem Flair.

Heiligengeistschule (ehemaliges Hospital zum Heiligen Geist)

Im späten 13. Jahrhundert wurde das Hospital zum Heiligen Geist gegründet um in Not geratenen, kranken und alten Menschen, vorwiegend für Angehörige der Saline, eine Bleibe zu geben. Das Hospital war recht wohlhabend, da es von der Saline finanziert wurde und sogar Anteile an den "Pfannen" besaß. Anfang des 14. Jahrhunderts entstand ein Neubau in der Nähe der Saline und der ehemaligen St. Lambertikirche, der 1586 abgebrochen wurde. An derselben Stelle baute man den ersten Teil und 1724 den Ergänzungsbau des heutigen langgestreckten Hospitalbaus. Die ehemalige Kapelle zum Heiligen Geist im westlichen Teil des Gebäudes musste 1867 abgebrochen werden; an dieser Stelle entstand ein Neubau für den Schulbetrieb. Der gut erhaltene schlanke Dachreiter aus dem Jahre 1490 ziert heute noch das Dach der Schule. An den Außenwänden des gotischen Baukörpers sind noch die ehemaligen schmalen, spitzbogigen Fensteröffnungen zu erkennen. Heute befindet sich in dem Gebäude die Heiligengeist Grundschule

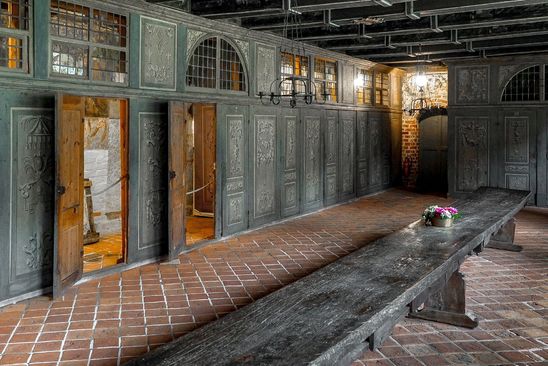

Mälzer Brau- & Tafelhaus

Das Haus an der Heiligengeiststraße 43 war bereits 1540 eine Braustätte. 1763 gründete Jacob Crato hier seine Weinhandlung, aber Ende 1972 wurde der Handel eingestellt. Seit 1997 ist hier das Mälzer Brau- und Tafelhaus zuhause. Im Mälzer Brau- & Tafelhaus findet man eine besondere Atmosphäre. Vom historischen Gewölbekeller bis hin zum rustikalen Saal, den man über antike Holztreppen erreich, gibt es immer wieder neue Entdeckungen zu machen. Das Restaurant ist angenehm eingerichtet mit einem schönen kupfernen Sudhaus, das den Hauptraum dominiert.

Lüneburg vom Wasserturm

Rathaus Lüneburg

Schulterknochen der "Salzsau" in der Alten Kanzlei

Vor mehr als 1000 Jahren gab es rund um Lüneburg viel Wald und Morast. Zwei Jäger waren auf der Jagd nach einer Wildsau, die sich im Schlamm wälzte. Sie lauerten der Sau auf und wollten sie erlegen, doch es gelang ihnen nicht. Das Tier konnte waidwund durch den Dickicht des Waldes flüchten. Sofort verfolgten die Jäger die Fährte des angeschossenen Tiers. Auf einer Lichtung erblickten sie die Sau, tot in der Sonne liegend. Sie glaubten an ein Wunder, denn die Borsten des Wildschweins waren schneeweiß geworden. Sie traten heran und befühlten das sonderbar in der Sonne glänzende Fell. Die Jäger merkten, dass die Borsten des Wildschweins voller Salzkristalle waren. Zurück an der Ausgangsstelle ihrer Jagd, wo sich die Sau im Morast gesuhlt hatte, probierten sie das Wasser und stellten fest, dass es salzig war. So wurde der erste Salztümpel gefunden, die spätere Solequelle der Lüneburger Saline. Die Wildsau wurde jedoch nicht gegessen, sondern zum Dank aufbewahrt. In der Alten Kanzlei des Lüneburger Rathauses kann man in einem gläsernen Kasten noch heute den Schulterknochen der Salzsau bewundern.

Der Brunnen war im Laufe der Zeit häufiger Ziel von Vandalismus. 1970 wurde die Statue in Höhe der Knöchel der Göttin abgesägt und gestohlen. 1972 wurde die Brunnenfigur dreimal nachgegossen. Nachdem bei erneutem Vandalismus ein Wasserspeier abgebrochen worden war, wurde das rekonstruierte Original des Brunnens in das Museum für das Fürstentum Lüneburg (heute Museum Lüneburg) gebracht. 1972 fertigte der Berliner Künstler Harald Haacke eine originalgetreue Nachbildung an.

Die 41 Glocken samt Glockenstuhl stammen aus dem Jahre 1956, dem Jahr als Lüneburg 1000-jähriges Jubiläum feierte. Zahlreiche Lüneburger Einrichtungen beteiligten sich damals an der Errichtung des Spiels und schufen mit den Glocken aus dem besonderen Porzellan eine Seltenheit in Deutschland. Grundsätzlich erklingen zu den Jahreszeiten unterschiedliche Melodien aus der Feder des Lüneburger Komponisten Johann Abraham Peter Schulz (1747 bis 1800). 2021 war das Glockenspiel bereits aufwändig repariert und modernisiert worden.

Hotel Bremer Hof

Hier gibt es noch mehr:

Deutsches Salzmuseum Lüneburg

Natürlich befindet sich das Salzmuseum von Lüneburg direkt auf dem Gelände der mehr als 1000-jährigen Saline. Das Salzmuseum ist eines der wichtigsten Industriedenkmäler der gesamten Region. Hauptgebäude ist das Zentrum des Museums. Das Siedehaus war bis zum Jahr 1939 mit sechs Siedepfannen ausgestattet, die eine Fläche von 160 m² hatten. In ihnen wurde das Salz produziert.

ml - Museum Lüneburg

Das Museum Lüneburg geht aus zwei alteingesessenen Lüneburger Museen hervor, dem Museum für das Fürstentum Lüneburg und dem Naturmuseum. Als weiterer Partner kam die Lüneburger Stadtarchäologie dazu. Das innovative Konzept des neuen Museums verzahnt die Bereiche Natur und Kultur miteinander.

Kloster Lüne, Lüneburg

Das Kloster Lüne ist ein ehemaliges Benediktinerinnenkloster und heutiges Damenstift in Lüneburg. Das 1172 gegründete Kloster etablierte sich bald als wohlhabende und autonome Lokalmacht in der Lüneburger Heide. Es rekrutierte seine Nonnen zumeist aus den Lüneburger Patrizierfamilien und beherbergte während des größten Teils seines Bestehens bis zu 60 Frauen.

St. Johannis-Kirche, Lüneburg

Die evangelisch-lutherische Hauptkirche St. Johannis ist die älteste Kirche der Hanse-Stadt Lüneburg. Sie liegt an dem Platz Am Sande im Stadtzentrum und gilt als bedeutendes Bauwerk der norddeutschen Backsteingotik. Die fünfschiffige gotische Hallenkirche wurde zwischen 1289 und 1470 erbaut. Eine erste urkundliche Erwähnung des Vorgängerbaus datiert auf 1174.