Ostpreußisches Landesmuseum mit Deutschbaltischer Abteilung

Das Ostpreußische Landesmuseum ist in den vergangenen Jahren umfassend erneuert worden. Auf mehr als 2.000 m² bringt die Dauerausstellung die faszinierende Geschichte und Kultur Ostpreußens und der Deutschbalten nahe. Mit den ersten Siedlern auf dem Gebiet des ehemaligen Ostpreußens beginnend, folgt die Geschichte über den Deutschen Orden, die Hansezeit bis hin zum Zweiten Weltkrieg und den Schicksalen der Vertriebenen. Auch der Naturraum Ostpreußens wird beleuchtet. Besucher erforschen Bernstein im hauseigenen Labor, spähen vom Hochsitz in die weiten Wälder des ehemaligen Ostpreußens und lernen die berühmten Trakehner-Pferde kennen. In der Kunstabteilung lassen sich Werke von Künstlerinnen und Künstlern wie Lovis Corinth und Käthe Kollwitz bestaunen. Ein Highlight ist zudem die Deutschbaltische Abteilung, die erstmals die Geschichte der deutschen Minderheit im Baltikum museal aufbereitet und herausragende Objekte präsentiert.

Niedersachsen war nach dem Zweiten Weltkrieg und der innereuropäischen Zwangsmigrationswelle das Hauptansiedlungsgebiet von Millionen Flüchtlingen und Vertriebenen aus den ehemals deutschen Ostgebieten jenseits von Oder und Neiße. Neben der Bewältigung der harten Bedingungen des Überlebens und existentiellen Neubeginns bemühten sich die mittel- und heimatlos gewordenen Vertriebenen um die Bewahrung ihrer kulturellen Identität. Aus der Initiative des 1906 in Tilsit geborenen Forstmeisters Hans-Ludwig Loeffke und anderer Ostpreußen entstand 1958 zunächst das Ostpreußische Jagdmuseum, das sich den Themen Wild, Wald und Pferde Ostpreußens widmete. Nur ein Jahr später fiel es einer Brandstiftung zum Opfer, doch konnte das Museum 1964 nach erneutem Sammlungsaufbau neu eröffnet werden. Es zeigt die Landesgeschichte von der Zeit des Deutschen Ordens bis 1945 sowie die Kulturgeschichte, Naturkunde und Kunst Ostpreußens mit dem Masurischen Seengebiet, der Kurischen Nehrung und der Rominter Heide als typischen ostpreußischen Landschaften, dazu Bernstein, Goldschmiedearbeiten und Fayence. 2014 bis 2018 kam zur weitgehend vollständigen Darstellung der faszinierenden Kulturgeschichte und einzigartigen Landschaft Ostpreußens ein Modul über das Schicksal der Flüchtlinge und Vertriebenen nach 1945 hinzu.

2022 erfolgte der offizielle Spatenstich für den zweiten Bauabschnitt zu Immanuel Kant in Königsberg sowie der deutschen Aufklärung, mit dessen Fertigstellung 2024 gerechnet wird. Themen der Dauerausstellung sind Wild, Wald und Pferde, Bernstein, die Deutschbalten im Baltikum und ihre wechselvolle Geschichte, die Landesgeschichte von den Rittern des Deutschen Ordens und dem Aufstieg Preußens bis hin zu Flucht und Vertreibung sowie die Menschen und die Landschaft, wie sie sich im Werk von Lovis Corinth, Käthe Kollwitz und den Niddenern Malern widerspiegelt.

Das Foto zeigt einen Schreibtisch, einen Stuhl aus seinem Besitz, seinen Degen, seinen Marschallstab und seine prächtige Schabracke von Burkhard von Münnich.

▲ Vor rund 250 Jahren wurde die spätere preußische Königin Luise als Prinzessin von von Mecklenburg-Strelitz in Hannover geboren. Ihre Mutter verlor sie in deren Kindbett im Alter von 6 Jahren, als diese ihr 10. Kind gebar (fünf starben früh). Auch ihre Stiefmutter, Schwester ihrer Mutter, starb bereits bei der Geburt ihres ersten Kindes, da war Luise gerade 9 Jahre alt. Danach wurde die "Jungfer Husch" am Hof ihrer Großmutter in Darmstadt erzogen. Luise selbst bekam 10 Kinder, von denen immerhin sieben die frühe Kindheit überlebten, starb aber bereits im Alter von 34 Jahren, da war ihr Jüngster noch kein Jahr alt geworden. Anders als damals für eine Königin üblich war Luise eine Mutter, die sich intensiv ihren Kindern widmete und auch ihrem Mann, dem preußischen König Friedrich Wilhelm III., in Liebe verbunden war. Sie entsprach damit dem Idealbild einer bürgerlichen Familie, wie es sich im 19. Jahrhundert etablierte. Der Direktor der Königsberger Kunstakademie, Carl Steffeck, widmete ihr 1886 ein Meisterwerk, ein Porträt der Königin im Königsberger Exil nach der der Niederlage gegen Napoleon. Er zeigt idealisierend die Königin, gut dreißigjährig, mit ihren beiden ältesten Söhnen, dem späteren König Friedrich Wilhelm IV. sowie seinem jüngeren Bruder Wilhelm, der bei der Entstehungszeit des Gemäldes bereits hochbetagter deutscher Kaiser war. Wir sehen eine trotz aller Not heitere Familienszene im Park Louisenwahl in Königsberg. Luise selbst mochte das Klima in Ostpreußen gar nicht, musste dort aber ca. drei Jahre ausharren, bevor sie Weihnachten 1809 nach Berlin zurückkehren konnte. Wenige Monate später, im Sommer 1810, starb sie. Die Befreiung Preußens vom napoleonischen Joch erlebte sie nicht mehr. Die Stiftung des Orden des Eisernen Kreuzes, zu den Befreiungskriegen 1813 eingeführt, wurde aber nachträglich von Friedrich Wilhelm III. auf ihren Geburtstag rückdatiert in Erinnerung an seine geliebte Frau. Ihr früher Tod wurde später als Martyrium unter der französischen Besatzung gedeutet. Nach der Reichsgründung 1871 war sie eine nationale Ikone und galt nicht nur den preußischen, sondern allen Frauen Deutschland als ein leuchtendes Vorbild.

Am 15. Juli 1410 erlitt der Deutsche Orden, eigentlich auf der Höhe seiner Macht stehend, in einer der größten Schlachten des Mittelalters bei Tannenberg eine vernichtende Niederlage gegen die Union der Polen und Litauer, bei der Hochmeister Ulrich von Jungingen und ein Großteil der Ritterbrüder fielen, und die mittelfristig den Untergang des Ordensstaates und den Aufstieg Polen-Litauens zu einer europäischen Großmacht einleitete. Beide Heere standen sich zunächst kampflos gegenüber. Als aber die Sonne immer höher stieg, provozierte der Orden den Ausbruch der Kampfhandlungen. Vielleicht zu spät. Denn betrachtet man sich die Rüstungselemente in unserer Mitmachabteilung in unserer Dauerausstellung kann man sich gut vorstellen, dass die schweren Harnische und Helme bei brütender Hitze unerträglich waren. Die leichter gepanzerten Polen und Litauer hatten da an einem solchen Tag sicher Vorteile.

Mit dieser Schlacht war es jedenfalls vorbei mit dem Nimbus eines unbesiegbaren, unter dem Schutz Gottes stehenden Heeres der Kreuzritter des Deutschen Ordens. Zwar konnte die Marienburg und wesentliche Teile des Ordenslandes im Frieden von Thorn 1411 noch gerettet werden, aber die hohen Kontributionen, die der Orden in Folge zu zahlen hatte, konnte er nur durch massive Steuererhebungen finanzieren. Städte und Bürger ließ er dabei nicht mitreden, der Unfrieden mit den Landesherrn wuchs. 1440 entstand in Marienwerder der "Preußische Bund", darunter mit so wichtigen Städten wie Danzig, Elbing oder Thorn, der dem Orden den Gehorsam aufkündigte. Es folgte der 13jährige Krieg, der erneut mit einer Niederlage des Ordens endete. Im 2. Thorner Frieden 1466 wurde das Land geteilt; aber auch das beim Orden verbleibende Land mit der Hauptstadt Königsberg fiel unter die Lehensabhängigkeit der polnischen Krone. 1525 führte Hochmeister Albrecht von Brandenburg-Ansbach, die Reformation ein, schwor seinem Onkel, dem polnischen König Sigismund, in Krakau die Lehenstreue und wandelte den Ordensstaat in ein weltliches, protestantisches Herzogtum um. Die Unabhängigkeit von Polen errang das Land erst 1657 mit dem Vertrag von Wehlau; wiedervereinigt mit dem westlichen Landesteil (später Westpreußen genannt) und dem Ermland wurde es erst im Königreich Preußen mit der 1. Teilung Polens 1772 - also nach gut 300 Jahren Teilung. 1945 wurde das Land wieder einmal geteilt, nunmehr in einen polnischen, russischen und litauischen Teil, nach dem 2. Weltkrieg, der 1939 mit dem Angriff Deutschlands auf Polen begonnen hatte und von der Besetzung Polens sowie furchtbaren Verbrechen durch das "Dritte Reiches" gekennzeichnet war. Deutsche leben bis auf eine kleine Minderheit nicht mehr auf dem Gebiet des früheren Ordensstaates.

Hierzulande fast vergessen spielt in der Erinnerungskultur Polens die Schlacht von Tannenberg (dort Grunwald genannt) eine wesentliche Rolle - kein Wunder bei dieser Geschichte....

.

Diese Filzstiefel sind ein weiteres winterliches Objekt aus der Ausstellung. Da die Fahrten in offenen Kutschen und Schlitten im ostpreußischen Winter sehr kalt waren, brauchte man gut wärmende Kleidung. Vor allem der Kutscher, der nicht wie die Passagiere unter vielen Decken und Pelzen sitzen konnte. Diese Überstiefel wurden von Emma Kaschube aus Wallelischken, heute Iwaschewka, im Kreis Gumbinnen bei der Flucht über das Haff Ende Januar 1945 getragen. Zur Erinnerung an ihre Rettung bewahrte sie sie auf.

In den kalten und schneereichen Wintern in Ostpreußen war das Fortkommen mit Kutschen oder Wagen auf nicht geräumten Straßen schwierig. Deshalb wurden die Pferde in der kalten Jahreszeit vor Schlitten gespannt. Dieser Pferdeschlitten und wurde in den 1990er Jahren in der Nähe von Kaliningrad/Königsberg unter einer zusammengefallenen Scheune gefunden. Er ist Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden, für die Präsentation im Museum wurde die Deichsel verkürzt.

Im 19. Jahrhundert förderten technische Innovationen wie der Straßenbau oder Eisenbahnlinien den Handel, verkürzten jedoch auch Reisezeiten und Postwege, so konnte auch die Abgeschiedenheit Ostpreußens gemindert werden. 1828 wurde die erste befestigte Chaussee („Kunststraße“) zwischen Frauenburg (heute: Frombork) und Königsberg (heute: Kaliningrad) fertiggestellt. Auch dieses elegante Coupé aus der Dauerausstellung benötigte bereits befestigte Straßen. Es gehörte lange einem Gutsbesitzer und wurde später bäuerliches Eigentum. 1944/45 diente es als lebensrettendes Gefährt einer 1.000 Kilometer langen Flucht bis nach Schleswig-Holstein. Das zweispännige Kutschen-Coupé ist aus Königsberg und entstand um 1895. Foto: Coupé in der Dauerausstellung

Am 13. Januar 1945 begann der große Wintersturm der Roten Armee auf Ostpreußen. Durch die fehlende Evakuierung und das Verbot von Fluchtvorbereitungen brach Chaos aus, als sich Hunderttausende Zivilisten mit Pferd und Wagen, zu Fuß, mit Fahrrädern auf die Flucht begaben - bei hohem Schnee und strengem Frost. Tausende starben durch Kälte, Mangel und den Kämpfen.

In der Abteilung "Ankunft nach Flucht und Vertreibung" steht ein Drahtesel der Chemnitzer Firma "Wanderer" aus dem Jahr 1936. Es diente einer jungen Frau bei der Flucht 1944/45 von Memel (heute Klaipėda) ins ermländische Braunsberg (heute Braniewo) , wo sie das gute Stück per Bahntransport in die Nähe von Dresden aufgeben konnte (ihre Mutter war dort gerade eingetroffen). 1948 floh die wiedervereinte Familie aus der SBZ in den Westen - das Fahrrad war wieder dabei. Es diente dann noch viele Jahre dem Vater in Buxtehude, wo dieser täglich damit als Lehrer zu seiner Schule fuhr - knapp 1.000 Kilometer von der Heimat Memel entfernt. Selbst für ein Fahrrad eine "bewegte" Geschichte....

▲ Bilegger-Ofen: Sein niederdeutscher Name weist auf den Ofentyp. „Bileggen“ bedeutet so viel wie beilegen oder nachheizen. Der Ofen stand mit der Rückseite an der Wand und wurde von hinten, aus dem Nebenraum befeuert. So blieb der Wohnraum rauchfrei. Das große Wappen des kurländischen Herzogs Jakob Kettler bezeugt die Herkunft dieses Ofens.

Die Aufstellung der Schreinmadonna in einem spätmittelalterlichen (Hoch)Altaraufsatz in der Kapelle der Elbinger Burg hängt mit der Marienverehrung des Deutschen Ordens zusammen. Durch die Aufstellung in der Burgkapelle war die Figur sicherlich nur einem ausgewählten hochrangigen Publikum zugänglich. Da die Figur in einem spätgotischen Wandelalter als zentrale Figur platziert wurde, war diese sehr selten zu sehen. An hohen Marienfesttagen wird sicherlich der Altar geöffnet und der Hauptschrein zu sehen gewesen sein, allerdings wohl nur die geschlossenen Figur. Als weitere Steigerung zur Passionszeit wird diese schließlich geöffnet und der Gnadenstuhl mit Gottvater sowie dem gekreuzigten Christus im Inneren der Figur dem Betrachter gezeigt worden sein. Eine Öffnung zu bestimmten Stunden (zu bestimmten Stundengebeten), weiteren Festtagen oder dem Dreifaltigkeitssonntag ist ebenso denkbar.

Dies wird sich auch nicht groß mit der Aufstellung in der Marienkirche ein Elbing geändert haben. Nur das Publikum war größer, da mit der Aufstellung in der Pfarrkirche von Elbing auch das einfache Volk nun die Figur an Festtagen sehen konnte. Mit dem Einzug der Reformation 1542 fand die Inszenierung dieser Altäre ein Ende.

Bronzestatue des Bischofs Albert von Riga.

Mondsichelmadonna

▲ "Mondsichelmadonna" von 1520 aus einem kriegszerstörten großen Marienleuchter der Kirche St. Katharinen im ermländischen Braunsberg

Pieta

In der Bildenden Kunst hat sich das Motiv der Pietà entwickelt, die um ihren toten Sohn trauernde Mutter in Anlehnung an Maria, die bei der Kreuzigung Jesu anwesend war. Käthe Kollwitz hat eine berühmte Skulptur geschaffen, geprägt vom Tod ihres Sohnes Peter, der gleich zu Beginn des Ersten Weltkriegs fiel. Käthe Kollwitz ist in Königsberg geboren und aufgewachsen und hat dort auch ihren ersten Kunstunterrricht erhalten. Da an der Königsberger Kunst-Akademie damals aber noch keine Frauen zugelassen waren, wechselte sie nach Berlin, wo sie anschließend die meisten Zeit ihres Lebens verbrachte.

Bernstein

Naturbernstein findet man in den verschiedensten Größen. Ursprünglich entstand Bernstein aus Harz, mit dem ein Baum eine Wunde verschloss oder bei inneren Verletzungen, die die Harzkanäle berührten. Heute finden wir es meist in kleinen Stücken, die nicht größer als 4 cm sind. Über die Größe entscheidet vor allem, ob das Harz aus dem Inneren eines Baumes stammte oder über die Rinde hinaustrat. Die größten Stücke entstanden als Hohlraumfüllungen, das Harz, das aus dem Baum ausgetreten ist kann selten größere Stücke bilden. Harzstücke, die in Seen oder Flüsse gerieten und dann in Erd- oder Schlammschichten unter Luftabschluss abgelagert wurden, behielten ihre ursprüngliche Größe. Bernsteine, die den Bewegungen von Wind und Wasser oder der Verwitterung ausgesetzt waren, zerbrechen leicht in kleinere Stücke. Auch die Farben des Natursteins variieren. Woran das liegt wird in der Dauerausstellung erklärt.

Naturkundeabteilung

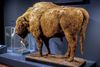

Das Gebiet des ehemaligen Ostpreußens war und ist bis heute ein an Natur reiches Land. Einmalige Landschaften, Tiere und Pflanzen in großer Zahl und deren Nutzung charakterisierten die früher östlichste Region Deutschlands. Viele dieser Besonderheiten sind auch im Museum dargestellt und nachzuempfinden: Elche in ihrem Lebensraum, Bernstein und seine Einzigartigkeit, die Besonderheiten der ostpreußischen Land- und Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei und vieles mehr.

Im Winter-Diorama in der Dauerausstellung geht es um den Luchs, der hier ein Haselhuhn neugierig beäugt - ein Bild, das selbst ein Jäger ein Leben lang kaum vor Augen bekommt.

„Babe“ – ein ganz besonderes Exponat in der Ausstellung. Sie begrüßt Besucherinnen und Besucher direkt am Eingang der ersten Abteilung zu den sogenannten Prußen, der „Urbevölkerung“ Ostpreußens. Die sogenannte Babe besteht aus Stein und ist eine Replik des Originals aus Barten im Kreis Rastenburg. Ganze 15 solcher Steinfiguren aus der Prußenzeit haben sich erhalten. Ihr Name leitet sich wohl von „Baba“, alte Frau, ab, auch wenn einige Figuren Bärte, Schwerter und Trinkhörner erkennen lassen. Die Funktion der zwischen dem 8. und 12. Jahrhundert hergestellten Figuren ist unsicher. Möglicherweise dienten sie als Grenzmarkierungen oder hatten kultische Aufgaben. Das Original dieser Babe steht heute im Schlosshof in Allenstein/Olsztyn.