Bombenangriffe des Zweiten Weltkriegs zerstörten insbesondere diesen Teil des Friedhofs sehr schwer. Alleine drei direkte Bombentreffer wurden auf dieser verhältnismäßig kleinen Fläche registriert. Was die Bomben verschonten, wurde durch Plünderer geraubt oder zerstört. Im Zuge der Wiedergutmachung verpflichtete sich die Stadt Dortmund nach 1945 den jüdischen Friedhofsteil zu sanieren. Bombentrichter wurden beseitigt, die beiden Reihenfelder eingeebnet, Rasen ausgesät und eine neue Wegeanlage angelegt. Für die Dortmunder jüdischen Glaubens, die Opfer des national-sozialistischen Regimes wurden, wurde ein Denkmal mit Inschrift errichtet. Jüdische Bestattungen wurden auf dem Ostfriedhof ab 1936 eingeschränkt und 1943 eingestellt. Auch nach 1945 fanden hier keine jüdischen Bestattungen mehr statt; für sie wurde ein separates Areal des Hauptfriedhofs Dortmund reserviert.

Auf Feld 14 ranken sich viele Geschichten und Anekdoten um die Namen der hier Bestatteten. Isidor Goldschmidt etwa starb 1919. Der Getreidegroßhändler hatte 1888 die Dortmunder Getreidebörse mit gegründet und Dortmund damit zum Zentrum des regionalen Kornhandels gemacht. Das erste Telefon in Dortmund soll ihm gehört haben. Seine Nichte Bertha heiratete den berühmten Kunsthändler und -sammler Alfred Flechtheim, der heute als bedeutender Förderer avantgardistischer Kunst gilt. In Dortmund sorgte das damals nicht gerade für Bewunderung: Flechtheim legte einen Teil der Mitgift in kubistischer Kunst an, sehr zum Entsetzen seiner Schwiegereltern.

Mahnmal für die jüdischen Opfer des NS-Regimes

▲ Das Mahnmal für die jüdischen Opfer des NS-Regimes auf dem Dortmunder Ostfriedhof ist „Den Toten der jüdischen Gemeinde Dortmund 1933-1945“ gewidmet. Es zeigt einen Davidstern und trägt unter einer hebräischen Inschrift noch die Zeilen: „Im Angesicht Gottes eingedenk ihrer Lieben mussten sie ihr Leben lassen für den Glauben ihrer Väter.“ Die hohe Stele aus hellem Naturstein steht auf einem Sockel, verjüngt sich leicht nach oben und endet in einem waagerechten Abschussstein. Vor ihr ist auf einem kleinen Podest ein breiter Blumenkübel platziert. Das Ensemble erhebt sich auf einer rechteckigen Grundplatte, zu der fünf Stufen hinaufführen. Die Gedenkstätte wird von sechs Steinen eingefriedet, die mit Ketten verbunden sind und als Inschriften die Namen der Konzentrationslager Auschwitz, Mauthausen, Theresienstadt, Buchenwald, Zamosch (Zamoœæ) und Riga tragen, zu den Dortmunder Juden deportiert wurden.

Technik / Material: Stein

Höhe: Steinplatte mit Schriftzug: max. 3,17 m; Schale: 0,6 m; Stufen: 0,16 m;

Breite: Steinplatte: 1,38 m; Stufen: 1m;

Durchmesser: Schale: 1,04 m;

Kunstwerknr.: 44143-006

"DEN TOTEN/ DER/ JÜDISCHEN GEMEINDE/ DORTMUND/ 1933-1945"

hebräischer Schriftzug mittig;

unten: "IM ANGESICHT GOTTES/ EINGEDENK IHRER LIEBEN/ MUSSTEN SIE IHR LEBEN LASSEN/ FÜR DEN GLAUBEN IHRER VÄTER"

je auf einem der sechs Begrenzungssteine:

"AUSCHWITZ", "MAUTHAUSEN", "THERESIENSTADT", "BUCHENWALD", "ZAMOSCH", "RIGA"

Schon ab 1943 hatten die Nationalsozialisten keine jüdischen Bestattungen mehr auf dem Friedhof erlaubt. Während des zweiten Weltkrieges wurde der jüdische Friedhof durch Bombentreffer nahezu völlig zerstört. Heute steht hier ein Mahnmal für die jüdischen Opfer des NS-Regimes. Es wird umarmt von einer Reihe mit Ketten verbundener Steine, die die Namen verschiedener Konzentrationslager tragen.

Auf dem jüdischen Teil des Ostfriedhofs wird bereits seit 1921 niemand mehr bestattet. 1898 angelegt, wurden viele der Grabstätten im Krieg beschädigt und durch Nationalsozialisten geschändet – der Originalzustand konnte später nicht vollständig wiederhergestellt werden. Aber auch hier, auf Feld 14, ranken sich viele Geschichten und Anekdoten um die Namen der hier Bestatteten. Isidor Goldschmidt etwa starb 1919. Der Getreidegroßhändler hatte 1888 die Dortmunder Getreidebörse mit gegründet und Dortmund damit zum Zentrum des regionalen Kornhandels gemacht. Das erste Telefon in Dortmund soll ihm gehört haben. Seine Nichte Bertha heiratete den berühmten Kunsthändler und Kunstsammler Alfred Flechtheim, der heute als bedeutender Förderer avantgardistischer Kunst gilt. In Dortmund sorgte das damals nicht gerade für Bewunderung: Flechtheim legte einen Teil der Mitgift in kubistischer Kunst an, sehr zum Entsetzen seiner Schwiegereltern.

Isidor Schönbach

Schönbach Isidor

Geb. 13.07.1859 Schermbeck (Kreis Rees)

Gest. 26.04.1906

Kaufmann;

Sohn der Eheleute Philipp Schönbach (Lohgerber)

und Rika geb. Steinberg

verheiratet mit Toni geb. Eppstein

Isaak Kahn

1847 - 1911

10.07.1847 Dortmund

19.09.1911 Dortmund

Viehhändler;

Sohn des Handelsmannes Herz Kahn und Jette geb. Baruch;

verheiratet mit Fanny geb. Rosenberg

Bertha Rhee geb. Winter

1844 - 1899

Albert Rhee

1839 - 1903

Die Grabsteine der Eheleute Bertha und Albert Rhée auf dem Ostfriedhof, die inzwischen älter als 120 Jahre sind, befinden sich in einem guten Zustand. Albert Rhée war ein Einzel- und Großhändler, der in seinem Leben mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. Das von seinem Sohn Max fortgesetzte Unternehmen konnte schließlich sein 50jähriges Jubiläum begehen.

Auguste Horn, geb. Löwenberg

13.08.1832 - 08.01.1899

Salomon Horn

02.12.1835 - 01.07.1902

Rosa Elias, geb. Benjamin

08.04.1814 - 13.05.1899

Elias (Aron) Adolph 14.09.1837 Geldern 18.07.1903 Dortmund

Kaufmann; Sohn des Kaufmannes Salomon Elias und der Rose geb. Benjamin; verheiratet mit Julie geb. Schwarz;

Vater von Dr. jur. Otto, Elisa Levison,

Toni Oestrich, Grete Frank

Julius Biermann

13.06.1861 - 15.05.1899

Paul Löwenberg und Hermann Löwenberg

Paul Löwenberg

01.10.1879 - 12.06.1916 gefallen

Herm. Löwenberg

26.09.1841 - 26.08.1922

Rechts im Bild: Grabstätte Salomon Goldschmidt. Er entwickelte sich in Dortmund von einem Kolonialwarenhändler zu einem erfolgreichen Immobilienkaufmann. Grundstücks- und Haus(ver)käufe, an denen er beteiligt war, wurden immer wieder in der Tagespresse genannt. Dabei muss davon ausgegangen werden, dass viele Geschäfte gar nicht erwähnt wurden. Das Grab der Eheleute Salomon Goldschmidt auf dem Ostfriedhof ist erhalten, das Grabmal aber nicht mehr vollständig. Es fehlt die einstmals eingesetzt gewesene Inschriftentafel. Heute findet sich der Name Goldschmidt nur an der Grabeinfassung.

Paul Löwenberg

01.10.1879 - 12.06.1916

Herm. Löwenberg

26.09.1841 - 26.08.1922

ohne Inschrift

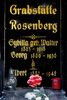

Grabstätte Rosenberg

Sybilla Rosenberg geb. Walter

1863 - 1918

Georg Rosenberg

1860 - 1936

Albert Rosenberg

1887 - 1942

Tochter des Bäckermeisters Samuel Walter und der Maria Anna geb. Maier; verheiratet mit dem Kaufmann Georg Rosenberg;

Mutter des Kaufmannes und Landsturmmannes Albert geb. 1887

Ehemann Georg Rosenberg geb.1860

Sohn Albert Rosenberg geb.1877

Familiengrab mit dem Ehemann Georg und dem Sohn Albert

Grabstein Cohen

Leeser Cohen 1850 - 1915

Johanna Cohen geb. Rosenfeld 1846 - 1928

Henny Gerson geb. Cohen 1880 - 1929

Cohen Leeser

24.08.1850 Ahlen

10.10.1915 Dortmund

Kaufmann, Adressbuch 1894: Kolonialwaren en gros und Fässer-Handlung, Weißenburgerstr. 1; Adressbuch 1915: Petroleum-Import und Faßhandlung, Kaiserstraße 13; fast 40 Jahre Mitglied der Repräsentanten Versammlung; ferner Mitglied der jüdischen Armenverwaltung sowie der Chevra und Berater und Schriftführer des Israelitischen Frauenvereins; verheiratet mit Johanna geb. Rosenfeld; Vater von Dr. Sally Cohen, Ilse, Julie und Hildegard Ehefrau Johanna Cohen geb. Rosenfeld geb. 20.02.1846, Tochter Henriette verh. Gerson geb. 14.07.1880

gest.18.01.1929

Cohen Johanna Rosenfeld

20.02.1846 Beverungen (Kreis Höxter)

25.06.1928 Dortmund

Tochter Henriette Cohen

verh. Gerson

geb. 14.07.1880

gest. 18.01.1929

Der Kaufmann Leeser Cohen, einer der ersten der sich 1899 mit seinem Unternehmen am neuen Dortmunder Hafen ansiedelte, war ein außerordentlich aktives Mitglied der jüdischen Gemeinde der Stadt: Fast vier Jahrzehnte gehörte er der Repräsentanten-Versammlung der Synagogen-Gemeinde an, war langjähriges Mitglied der Armen-Unterstützungskommission, Schriftführer des israelitischen Frauenvereins, Mitglied im Vorstand der israelitischen Schule und des Waisenhauses in Dinslaken sowie im Kuratorium für jüdische Krankenpflege in Westfalen.

Ruhestätte Max Levy

Max Levy 23.02.1858 - 13.01.1917

Zur Erinnerung an die in der Verbannung 1942 - 1945 Verstorbenen

Emma Levy 1862 - xxxx

Hedwig Levy 1893 - xxxx

Alice Levy 1902 - xxxx

Levy Max geb. 23.03.1859 (andere Angaben auf dem Grabstein) gest. 13.01.1917

Kaufmann und Agent, Häute- und Fellhandlung, am Städtischen Schlachthof; Bornstraße 20, Dortmund; verheiratet mit Emma geb. Mildenberg; Vater von Alice und Hedwig

Ehefrau Emma Levy geb. Mildenberg geb. 15.01.1863, Tochter Alice Levy geb. 02.12.1902, Tochter Hedwig Levy geb. 15.03.1893

Seine Frau Emma und die beiden Töchter Alice und Hedwig wurden deportiert und ermordet

Ernst Samson 1887 - 1918 und Abraham Blumenrath 1844 - 1897, Henriette Blumenrath 1839 - 1917

Ernst Samson 24.11.1887 - 22.10.1918

Abraham Blumenrath 18.05.1844 - 25.01.1897

Henriette Blumenrath geb. Hartig 22.08.1839 - 22.09.1917

Samson Ernst

24.11.1887 Essen (Ruhr)

22.10.1918 Ostfriedhof

Kaufmann, Inhaber der Firma Schuhhaus Samson, Westenhellweg 28, Dortmund; Wohnung Elisabethstraße 14, Dortmund; gefallen als Unteroffizier; Sohn des Kaufmanns Moses Samson und der Berta geb. Rosenberg; verheiratet mit Martha geb. Mendershausen

Blumenrath Abraham

18.05.1844 Hörde

25.01.1897 Dortmund

Sohn des Handelsmannes Heymann Blumenrath und der Elise geb. Levy; verheiratet mit Henriette geb. Hartig; Grabsteininshrift "unsere geliebten Eltern" zeigt mehrere Kinder auf; Bruder von Eduard Ehefrau Henriette Blumenrath geb. Hartig geb. 22.08.1839, Bruder Eduard Blumenrath geb. um 1845

Abraham Blumenrath war ein Kaufmann, der mehrfach neu anfangen musste, ohne dass wir heute noch erkennen können, warum er immer wieder scheiterte. Seine Ehefrau Henriette geb. Hartig war eine selbständige Gesinde-Vermieterin.

Grabstein Familie Rosenbaum

Johanna Rosenbaum 1846 - 1918

Wolf Rosenbaum 1842 - 1919

Moritz Jacobi 1875 - 1918

Rosenbaum Wolf

17.06.1842 Dortmund

29.03.1919 Dortmund

Metzger und Viehhändler, Prokurist der Firma J. Rosenbaum;

wohnte 1894 in der Marschallstraße 6, Dortmund:

1915 als Privatier in der Knappenberger Straße 42, Dortmund;

Sohn des Kaufmannes Levy Rosenbaum;

verheiratet mit Johanna geb. Cohen;

Vater von Leopold geb. 20.03.1882;

Grabsteininschrift "Unser lieber Vater" zeugt zumindest von einem weiteren Kind

Ehefrau Johanna Rosenbaum geb. Cohn geb. 15.06.1846,

Sohn Leopold Rosenbaum geb. 20.03.1882

Gemeinschaftsgrab mit Ehefrau Johanna und Sohn Leopold

Jacobi Moritz

03.04.1875

28.10.1918

Kaufmann, Inhaber der Firma Jacobi's Schuhhaus; Wohnung und Geschäft im Hause Kuckelke 35 /Ecke Schwanenwall, Dortmund; Sanitätsunteroffizier und Rechnungsführer in der Lazarett-Abteilung "Reinoldinum" des Königlichen Reservelazarett Dortmund;

Sohn des Moses Jacobi und der Amalie geb. Elsbach;

verheiratet mit Berta geb. Rosenberg;

Bruder von Arthur Vater Moses Jacobi geb. 13.08.1838,

Mutter Amalie Jacobi geb. Elsbach geb. 10.04.1848

Familie Hugo Grabe

Grabe Hugo

21.10.1881 Osnabrück

30.09.1917 Dortmund

Kaufmann; Mendestraße 18, Dortmund;

Sohn des Albert Grabe und der Bertha Pesschen geb. Goldschmidt;

verheiratet mit Margareta "Grete" geb. Cahn

Ehefrau Margareta Grabe geb. Cahn

Samuel 1851 - 1919 und Bertha Oppenheimer 1854 - 1922

Samuel Oppenheimer, Bertha Oppenheimer

Oppenheimer Samuel

16.08.1851 Külte (Ortsteil von Volkmarsen, Kreis Waldeck-Frankenberg)

14.06.1919 Dortmund Ostfriedhof

Kaufmann, Prokurist der Firma Oppenheimer & Co., Reinoldistraße 7, Dortmund; wohnte Klosterstraße 5, Dortmund;

verheiratet mit Bertha geb. Mendel; Grabsteininschrift "unser [herzensguter] Vater" zeugt von mehreren Kindern

Ehefrau Bertha Oppenheimer geb. Mendel geb. 28. März oder Mai 1854

Emma Luss geb. Meyer 1859 - 1920

Luss Emma geb. Meyer

02.05.1859 Bergkirchen (Kreis Minden)

11.01.1920 Dortmund Ostfriedhof

Kronprinzenstraße 46, Dortmund; Tochter des Pferdehändlers Joseph Meyer und der Rosalie geb. Felsenthal;

verheiratet mit dem Kaufmann Aron Luss;

Grabsteininschrift "Unserer lieben Mutter" zeugt von mehreren Kindern

Grabstelle wurde von Jacobi Luß erworben

Clara geb. Sostberg und Gustav Hammerschlag

Hammerschlag Gustav

14.07.1864

13.05.1927

Photographisches Atelier Hammerschlag, Westenhellweg 52; Wohnung Schwanenwall 29; Sohn des Aaron Hammerschlag und der Amalie geb. Kugelmann; in erster Ehe verheiratet mit Clara geb. Ostberg; in zweiter Ehe verheiratet mit Rosa geb. Ostberg;

Vater von Fritz und Ernst, beide aus erster Ehe

Ehefrau Clara Hammerschlag geb. Sostberg geb. 25.05.1866

Ein ziemlich mächtiges Grabmal ziert die letzte Ruhestätte von Gustav Hammerschlag und seiner ersten Ehefrau, Clara geb. Sostberg. Gustav Hammerschlag führte viele Jahre ein Fotografen-Atelier am Westenhellweg und hatte Filialen in anderen Städten. Fotos aus seinem Atelier finden sich sicherlich noch in vielen Dortmund Schubladen.

Isaac und Fritz Windmüller

Windmüller Isaac

06.02.1864 Beckum

14.05.1912

Sohn des Abraham Windmüller und der Pauline geb. Stern aus Herzebrock; verheiratet mit Hedwig geb. Victor aus Driburg, Vater von Siegfried Fritz geb. 1897, gefallen 10.8.1917,

Paul geb. 1898, gest. 1901,

Paula geb.1901 verh. mit Ernst Kahl aus Frankenthal,

Hedwig Windmüller heiratete erneut und wurde 1926 Witwe, sie emigrierte mit ihrer Tochter, deren Mann und Tochter in die USA, wo sie 1953 starb

Paula heiratete erneut und starb 1961 mit dem Namen Paula Löwenthal

Sohn Fritz Windmüller geb. 17.06.1897 - 1917

Isaak Windmüller trat vor dem Ende des 19. Jahrhunderts in die Kolonialwarenhandlung seines Schwagers Salomon Goldschmidt ein und übernahm sie später. Die Geschäfte gediehen wohl gut. Windmüller baute an der Rheinischen Straße neu und erwarb auch eine Gastwirtschaft in Barop. Der erfolgreiche Geschäftsmann starb jedoch bereits 1912. Auf seinem Grabstein angebracht ist auch eine Gedenkinschrift für seinen 1917 in Frankreich gefallenen einzigen Sohn Fritz.

Carl Baum und Willi Rosenbach

Baum Carl

16.10.1866 Dortmund-Mengede

13.02.1912

Sohn des Metzgers Jakob und der Kohanna geb. Stern;

verheiratet mit Amalie (Malchen) geb. Kahn;

Vater von: Bertha geb.1891, verh. mit Fritz Friedrich Rosenbach, Lina verh. mit Willi Rosenbach;

die gesamte Familie leitete das Geschäft Gebrüder Rosenbach in der Leopoldstraße 68/70, Dortmund; Amalie Baum, ihre Töchter und Fritz Rosenbach wurden deportiert und ermordet

Doppelgrab mit Schwager Fritz Rosenbach

Abraham Kahn

Kahn Abraham

23.01.1866

24.04.1919

Kaufmann, Inhaber eines Partiewaren Etagengeschäft, Johannesstraße 33;

Sohn des Alexander Kahn und der Berta geb. Zuckerberg; verheiratet mit Wilhelmine geb. Strauß;

Vater von Walter und Alfred Vater Alexander Kahn geb. 09.03.1819, Mutter Bertha Kahn geb. Zuckerberg geb. 21.10.1824

Grabstätte Schmittdiel

Helene Schmittdiel

1860 - 1930

Josef Schmittdiel

1844 - 1912

Ruhestätte Eheleute S. Dannenbaum

Dannenbaum Simon

17.08.1860

04.10.1910 Sohn von Levi Dannenbaum und Sara geb. Junerkmann;

verheiratet mit Johanna geb. Herzfeld

Ehefrau Johanna Dannenbaum geb. Herzfeld geb. 05.10.1857

Familiengrab.

Zusammengehörigkeit: Schwiegereltern Rela und Hermann Herzfeld, Töchter Johanna und Minna Pfeiffer

Als Schwiegersohn Simon Dannenbaum

In der ersten Hälfte seines Lebens wohnte und arbeitete Simon Dannenbaum in Lütgendortmund und verzog dann nach Dortmund, wo er die zweite Lebenshälfte verbrachte. Er hatte als Metzger die Tochter eines Metzgers geheiratet und nach dem Tod seines Schwiegervaters dessen Betrieb an der Münsterstraße übernommen und fortgeführt, bis er sich aus dem Berufsleben zurückzog. Das ziemlich mächtige Grabmal der Eheleute Dannenbaum auf dem Ostfriedhof zeugt wohl von einer guten finanziellen Situation.

▲

Mendelsohn Alex

1867 Mohrungen

27.03.1904 Dortmund

Kaufmann;

Sohn des Kaufmannes Abraham Mendelsohn und der Friederike geb. Buetow; verheiratet mit Margarethe geb. Cohn

Das Mendelsohn-Grab hat inzwischen sein Schmuckbild zurück erhalten: das von Benno Elkan geschaffene Relief. Es ist allerdings eine Kopie. Zum Schutz vor Diebstahl bleibt das Original unter Verschluss.

▲

Wolff Sara geb.Wolff

22.04.1853

14.02.1904

Tochter des Herz Wolff und der Sophia; verheiratet mit dem Kaufmann Max Wolff

▲

Salmang David

02.04.1827 Stolberg (bei Aachen)

19.12.1903 Dortmund

Metzger; Sohn des Aron Salmang und der Sophia; verheiratet mit Esther geb. Roer; Grabsteininschrift "unser lieber Vater" zeugt von mehreren Kindern

▲

Baum Jettchen geb. Strauss

12.03.1863 Seppenrade

(Kreis Lüdinghausen)

08.12.1910

Tochter des Phlilipp Strauss und derJeanette geb. Sterin;

verheiratet mit Isaac, geb. 11.11.1852;

Grabsteininschrift "Unsern Eltern" zeigt mehrere Kinder auf

Ehemann Isaac Baum

geb. 11.11.1852

▲

Baum Jettchen geb. Strauss

12.03.1863 Seppenrade

(Kreis Lüdinghausen)

08.12.1910

Tochter des Phlilipp Strauss und derJeanette geb. Sterin;

verheiratet mit Isaac, geb. 11.11.1852;

Grabsteininschrift "Unsern Eltern" zeigt mehrere Kinder auf

Ehemann Isaac Baum

geb. 11.11.1852

▲

Dannenbaum Simon

17.08.1860

04.10.1910

Sohn von Levi Dannenbaum und Sara geb. Junerkmann;

verheiratet mit Johanna geb. Herzfeld

Ehefrau Johanna Dannenbaum geb. Herzfeld geb. 05.10.1857

Familiengrab.

Zusammengehörigkeit: Schwiegereltern Rela und Hermann Herzfeld, Töchter Johanna und Minna Pfeiffer

Als Schwiegersohn Simon Dannenbaum

.

▲

Sieger Moses

13.04.1831 Brackel

01.10.1910

Kaufmann und Sattler; Sohn des Metzgers Piktor Sieger und der Bertha geb. Nordheim; heiratete am 08.10.1868 die Fanny geb. Weinberg; Vater von Julius geb. 1869, Amalie geb. 1870, gest. 1870, Johanna geb. 1873, Hulda geb. 1873 und Ida geb. 1874 Ehefrau Fanny Sieger geb. Weinberg geb. 22.09.1836, Tochter Ida Sieger geb. 25.07.1874

Doppelgrab der Eheleute Sieger

▲

Frankenstein Nathan

25.02.1821 Hemeringen

04.04.1897

Sohn des Kaufmannes Lucas Frankenstein und der Henriette geb. Lilienfeld; verheiratet mit Rosa geb. Bruch; Vater von Salomon Sali geb. 20.06.1850, Alwine geb. 24.07.1852, Emilie geb. 22.09.1856 und Ottilie geb. 28.10.1860 Ehefrau Rosa Frankenstein geb. Baruch geb. 27.08.1824, Tochter Alwine Frankenstein geb. 24.07.1852

Kaufmann Ludwig Lilienthal wurde ebenfalls hier bestattet.

Moses Sieger

Sieger Moses

13.04.1831 Brackel

01.10.1910

Kaufmann und Sattler; Sohn des Metzgers Piktor Sieger und der Bertha geb. Nordheim; heiratete am 08.10.1868 die Fanny geb. Weinberg; Vater von Julius geb. 1869, Amalie geb. 1870, gest. 1870, Johanna geb. 1873, Hulda geb. 1873 und Ida geb. 1874 Ehefrau Fanny Sieger geb. Weinberg geb. 22.09.1836, Tochter Ida Sieger geb. 25.07.1874

Doppelgrab der Eheleute Sieger

Nathan Frankenstein 1821 - 1897

Frankenstein Nathan

25.02.1821 Hemeringen

04.04.1897 Dortmund

Sohn des Kaufmannes Lucas Frankenstein und der Henriette geb. Lilienfeld; verheiratet mit Rosa geb. Bruch; Vater von Salomon Sali geb. 20.06.1850, Alwine geb. 24.07.1852, Emilie geb. 22.09.1856 und Ottilie geb. 28.10.1860 Ehefrau Rosa Frankenstein geb. Baruch geb. 27.08.1824, Tochter Alwine Frankenstein geb. 24.07.1852

Kaufmann Ludwig Lilienthal wurde ebenfalls hier bestattet.

Frankenstein war in der Stadt so bekannt, dass er im Rückblick des "General-Anzeiger für Dortmund und die Provinz Westfalen" auf die Entwicklung Dortmunds im 19. Jahrhundert namentlich als Fabrikant genannt wurde! Er stellte in seiner Fabrik Nähmaschinen her und bot auch Nähmaschinen anderer Hersteller zum Verkauf an.

Familie Carl Kemper

Kemper Karl

19.04.1854 Neuenkirchen (Kreis Wiedenbrück)

11.05.1925 Dortmund

Kaufmann; Südwall 37, Dortmund; verheiratet in erster Ehe mit Fanny geb. Eppinghausen,

verheiratet in zweiter Ehe mit Sofia geb. Zilverberg

Doppelgrab mit Fanny Kemper,

Tochter des Kaufmannes Abraham Eppinghausen und der Esther geb. Strauss; Schwester von Gottschalk Eppinghausen

Johanna geb. Peuckmann 1857 - 1931 und Giesbert Umbach 1854 - 1915

Clara geb. Kohn und Philipp Friede

Philipp Friede 1848 - 1922

Clara Friede geb. Kohn 1863 - 1923

Friede Clara Kohn

20.12.1863 Hüls

05.12.1923 Dortmund

Ehefrau des Kaufmannes Philipp Friede

Ehemann Philipp Friede geb. 10.07.1848

Friede Philipp

10.07.1848 Oestrich (Kreis Iserlohn)

05.07.1922 Dortmund

Kaufmann, Inhaber des "Bettenhaus Ph. Friede", größtes Spezialgeschäft für Betten, Weißlackmöbel, Bettwäsche, Dekorationen, Ostenhellweg 41, Dortmund;

Sohn des Moses Joseph Friede und der Bela geb. Blumenthal

Hermann und Helene Auerbach

Herm. Auerbach

1868 - 1925

Helene Auerbach geb. Sternau

1870 - 1934

Auerbach Hermann

05.02.1868

18.06.1925

Kaufmann, Teilhaber der Firma Hermann Auerbach, Agenturgeschäft und Großhandlung in Kolonialwaren, Mühlenfabrikaten, Fettwaren, Landesprodukten, Zucker und Südfrüchten, Kaiserstraße 80, Dortmund; Mitglied der Repräsentanten-Versammlung; Sohn des Kaufmanns Salomon Auerbach und Emma geb. Wolff; verheiratet mit Helene geb. Sternau; mehrere Kinder

Vater Salomon Auerbach geb. 27.04.1832, Mutter Emma Auerbach geb. Wolff geb. 24.08.1837,

Ehefrau Helene Auerbach geb. Sternau geb. 03.02.1870

Das Grabmal der Eheleute Hermann Auerbach und Helene geb. Sternau auf dem Ostfriedhof befand sich bis Anfang 2022 in einem perfekten Zustand. Selbst die Inschrift aus aufgesetzten Metallbuchstaben war noch vollständig vorhanden. Ein starker Sturm im Februar 2022 entwurzelte den hinter dem Grabmal stehenden Baum, dabei wurde das Fundament des Auerbach-Grabmals gehoben, der darauf stehende Grabstein stürzte um und zerbrach in mehrere Teile.

Sally Schild und Bertha Schild geb. Bacharach

Sally Schild

xxxx - 1934

Bertha Schild geb. Bacharach

xxxx - 1901

Ein mächtiger Block, der mehr einem Altar als einem Tisch ähnelt, mit erhaben ausgearbeiteter Schrift und einem aufgeschlagenen Buch auf der Oberseite, ist das Grabmal für den Kaufmann Sally Schild und seine Ehefrau Bertha geb. Bacharach auf dem Ostfriedhof. Sally Schild setzte sich in einem außerordentlichen Maße für seine Gemeinde ein, denn mehr als 40 Jahre gehörte er der Repräsentanten-Versammlung der Synagogen-Gemeinde Dortmund an. Deshalb wurde er auch zum Ehrenmitglied der Gemeinde ernannt.

Gottlieb August Melcher 1844 - 1906 und Helene Melcher

Künstler Benno Elkan schuf für den Bergwerksdirektor Gottlieb August Melcher und seine Frau Helene eine monumentale Grabstätte, die heute nicht mehr vollständig ist.

- Jahr: 1908

- Beschriftung: Inschrift:

- oben: „G. A. MELCHER“; „GEB./ 5. MAI/ 1844“; „GEST./ 28. NOV./ 1906“

- li.: „GOTTLIEB AUG. MELCHER/ 5.MAI 1844/ 28.NOV. 1906“

re: „HELENE MELCHER/ unleserlich LIEBER/NOV. 1865/JUN. 1915“; - Sign. u. dat.: „BENNO ELKAN 1903“ unten linke Mitte

- Technik/Material: Relief: römischer Travertin; Grabstein: Muschelkalk

- Höhe: Relief: 0,84 m; Grabstein: ca. 1,11 - 2,71 m

- Breite: Relief: 1,05 m; Grabstein: 1,83 – 4,54 m

- Kunstwerknr.: 44143-014

Die Grabstätte besteht aus einer schlichten Architektur. Der mittlere Teil baut sich über einem hohen Sockel auf. In den unteren Steinblock ist ein Relief aus römischem Travertin eingelassen, der obere enthält eine große ellipsenförmige Nische. Eine auskragende Platte schließt die Stele nach oben hin ab. Beidseitig wird der Mittelteil von halbhohen Steinplatten flankiert. Hier sind die Namen und Lebensdaten der Verstorbenen eingraviert. Das Grabmal präsentiert sich heute unvollständig. In der Nische stand einst eine Bronzebüste Melchers. Sie zeigte ihn in fortgeschrittenem Alter mit langem Bart. Melchers Antlitz ist auch auf dem Relief „Abschied“ wiederzuerkennen. Es zeigt ihn als Wanderer, der - plötzlich abberufen – das Leben verlässt. Die Venus symbolisiert die Liebe, der Jüngling mit Hammer sein Lebenswerk.